Из дневника экспедиции

Форпосты отечества

(From the diary of the Expedition to the Outposts of the Fatherland)

Following the Route of the Famous Russian Defensive Line:

A Landscape History Odyssey

Honoring the Work and Legacy of Historian Vladimir Gurkin

By Sally Stocksdale, Ph.D.

Copyright © 2024

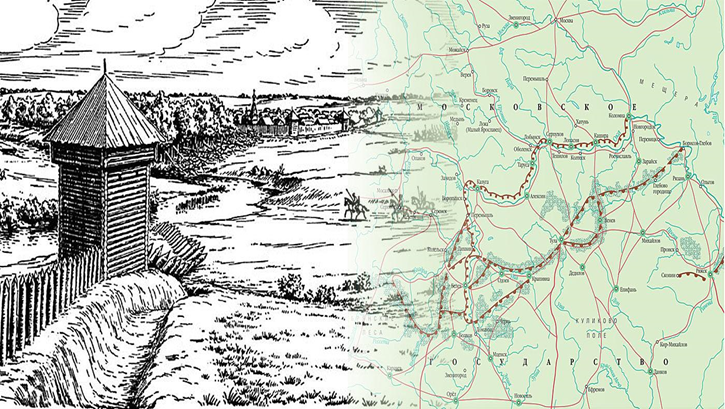

In the 1990s, one of Ulyanovsk’s premier historians and Professor in the Department of History and Culture at the Ulyanovsk State Technical University (USTU), Vladimir Gurkin, along with a number of other historians, archaeologists, paleontologists, biologists, geologists, and journalists, embarked on a grand landscape navigation expedition, during which they traced the route and history of the famous Russian Defensive Line. The Line was built in the 17th century in order to protect the burgeoning Muscovy state from nomadic tribes’ frequent incursions from the south. These raids targeted the Slavic lands in order to seize captives, who were then marched to the Crimean peninsula where they were sold in the slave trade markets there. Stretching approximately 3,000 kilometers from Akhtyrka in present day eastern Ukraine to the fortress of Simbirsk on the Volga River (today Ulyanovsk), the Line comprised a great wooden wall punctuated with forts and towers which were strategically located. It was also composed of a variety of natural landscape features which served as defensive barricades: where there were fields, defensive barricades included ramparts and ditches, the latter’s depth being as deep as 3 meters. Dense forested areas also served as blockades, while rivers, lakes, swamps, and ravines were also incorporated into the natural barrier schema.

As the Line was built and extended, settlements emerged along its route, many of which became towns, and then bustling cities that we know in Russia today, such as Ulyanovsk, Tambov, Penza, Voronezh, Belgorod, and more. The populations of these settlements consisted of standing garrisons, carpenters, archers, merchants, and service people of all walks of life — and their families. Because it was built of wood, and, as time passed, the Muscovy State expanded beyond the southern border which the Line had established, it fell into disrepair and eventually vanished. Today nothing remains of the Line except the natural and shaped landscape features that are a testament to this great feat.

Gurkin documented this expedition in an 11 part series titled “Outposts of the Fatherland” («Форпосты отечества»). Each episode is dedicated to a different settlement and/or significant landmark along the Line, investigating its historical significance and cultural legacy. The remnants of the fortifications are not only explored, as the series delves into the history of each location, examining the influence of the Line on the development of each locale, but also that locale’s contribution to Russian History and its impact on the Russian state. In this regard, the hermeneutics of the historical process is a theme in the series. Gurkin interviews local professional scholars of many different subjects, as well as average locals, all who lend their interpretation of the local region’s significance. He also touches on prominent figures who originated from these places and contributed to Russian history. Thus, the expedition brings to life the enduring impact of the Defensive Line on the local places and their local identities.

Important facts

Leader: Vladimir Gurkin, Ph.D. Professor in the Department of History and Culture at the Ulyanovsk State Technical University (USTU)

Sponsors: Ulyanovsk Pedagogical University and, Gurkin convinced the management of the automobile plant to give a group of scientists from the pedagogical institute “UAZs”, arguing that the cars needed to be tested somewhere anyway. (Ulyanovsky Avtomobilny Zavod, Ulyanovsk)

Length of expedition: For 40 days and 40 nights from May to June 1996.

The Route’s Round trip Trajectory: Ulyanovsk – Saransk – Tambov – Michurinsk – Lipetsk – Voronezh – Belgorod – Akhtyrka (Sumy region) – Poltava – Izyum – Valuyki – Borisoglebsk – Penza – Zhigulevsky Reserve – Ulyanovsk.

Participants: historians, geographers, ecologists, economists, sociologists, paleontologists, museum directors, anthropologists, journalists. Especially important is journalist Nina Gurkina’s contribution to the documentary.

Methodology: The explorers utilized a variety of transportation methods, including hang gliding, to observe, and capture on film the landscape features. As historians we know that both material history and landscape history are great memory keepers. Thus, the landscape features along the Line’s route are at once primary sources; scars on the land; and in some cases, sacred sites.

Music: Throughout the entire series a variety of charming music, both famous and obscure, accompanies the topics under review. Indeed, lovely, quintessentially, stylistically Russian background music is a thread throughout the entire series.

The Expedition’s Purpose

• The expedition was not some kind of casual travel log. It was an all-encompassing expedition: meaning, it was an historical, anthropological, paleontological, archaeological, environmental, social, prosopographical, theological, topographical, geographic odyssey. “We were neither wealthy nor crazy to embark on such an expedition, but we were working scientists conducting field work!” (Gurkin)

• To make connections with those professionals and experts in the universities and museums in the local areas across this geographic swath; the goal being to combine forces so that an integrated, top down and bottom up history could be recovered and reconstructed – “to build a pedagogical curricula for our schools.”

• To put the spotlight on the local, regional, krayevedeniye (краеведение) history. In the 1990s, there was a resurgence of interest in local history across Russia’s provinces, driven by a renewed focus on regional identity and its role in Russian history.

• The 1990s was a time of both uncertainty and optimism for possibilities. One of those possibilities was that approximately 30 disabled students from the Humanitarian Center for Rehabilitation of the Disabled of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov accompanied the expedition for the first part of the journey. As one participant commented: “We are demonstrating that we are here and it is a way for us to connect with society and it with us!”

The Significance of the Series

• The viewer will not only gain a great understanding of, and appreciation for the amazing logistical and historical feat of the Defensive Line, but also of the great social, cultural, and geographic diversity along its route.

• We get a visual and contemporary (the 1990s) feel for the distinctiveness of each place, thus challenging the myth that the various rural regions across Russia were indistinct from each other and, even, places bereft of culture. With each stop we understand the role and significance of each place in the history of Russia.

• Important individuals from various periods in Russian history are touched on, highlighting their accomplishments and relevance to both local and national history. As Gurkin explains “The provinces contributed to Russia’s culture.”

• It will be of interest to scholars of the Landscape History method; Russian History; Russian Regional/Provincial History; the History of Russian Colonization and Expansion; and aerial photography. And, it provides an important overview for experts of the history of other Russian provinces to consult for comparative purposes.

Series Synopsis

#1A

Departure from Ulyanovsk; driving to Mordovia through the villages of Yushanskoe and Monastyrsk. We visit the Yushanskaya Fortress; the important Line town of Karsun, Ulyanovsk Oblast; and the crucial city fortress of Sursk, where many legends are discussed.

#1B

This is a comparatively short video (8 minutes) which highlights the aerial method used in the expedition: hang gliding.

#3A (aka 2-3)

We visit the Mordovian villages and towns of Monastyrskoe, Atemar, Usyskino (where there is a monument to the astronauts of the famous 1934 Stratosphere endeavor), Narovchat, and Nizhny Lomov. We experience an old Mordovian bathing method: in the stove. We see the famous Saransk Line, which defended against Kuban Cossack raids. And we visit the archaeological site of the battle between Tamerlane and Tokhtamysh, as well as a Cave Monastery built in the 18th century. Gurkin touches on the many legends and magical stories associated with this region.

#3B (aka 2-3)

https://www.youtube.com/watch?v=D0vcGEA2zOU

In this episode we visit Tambov where its famous historian at the time, Evgeny Morozov serves as our guide. “Whoever has not been to Tambov has not been to Russia!” He explains 360 years ago the fortress of Tambov was built. It witnessed no less than 86 assaults. Morozov provides an interesting historical sketch of the beautiful Spaso-Preobrazhensky Cathedral, which was built in 1694. The famous poet and statesman Gavriil Romanovich Derzhavin who was the governor of Tambov for only 2 years but did much for the region in terms of hospitals, schools, and cultural areas, is discussed. Next we visit Michurinsk (formerly Kozlov, but re-named to honor the famous Soviet scientist Ivan Michurin) the place where construction of the Line began in 1635. For it was here that Tatar incursions were most dangerous. Here we see the Svyato-Bogolyubsky Cathedral, which is a smaller copy of the Cathedral of Christ the Savior in Moscow. Still, it can hold 5,000 people! And as is done in many of the episodes in the series, we see the preserved merchant district where the quintessential architecture is preserved to this day. On to Lipetsk where, like Voronezh, was selected because of its pine forests and ironworks by Peter the Great to contribute to the building of Russia’s navy fleet.

#4

This is devoted to the Voronezh region, which includes a discussion of the city itself as a major shipbuilding and shipyards site going back several centuries. For the surrounding area to this day is rich in dense oak forests. Here the participants held a press conference during which explications of Russian “horizontal” history are made. We visit the archaeological sites of the shipyards; and the village of Kostyonki, which is notorious for ancient human bones discovered, genetically linked to Africa. In Yelets, many comparisons are made with Simbirsk. And we learn that this area has a number of legendary hauntings. We cross the Don via one of the many pontoon bridges on the river. The mythical rusalki are highlighted as, in this particular part of the Don, there seem to be especially many legends of sightings down through the ages. In the Korotayak region we learn about the fortress there, plus, how the Razin Rebellion ended here when the brothers were captured. And we visit the famous Valley of the Tikhaya Sosna River, where a mysterious 5,000 year old stone labyrinth remains, as well as ancient Alans – some of which are attributed to proto-Iranian settlements. Finally we visit two famous cave churches.

#5

On our way to the Belgorod region, we visit the settlement of Ostrogorzhsk and learn about its fortress, with its Cherkassy people comprising its garrison. Here there is a charming museum devoted to the Itinerants. Gurkin also highlights the remarkably numerous famous Russians who called this region their home. Interestingly, Scythian cauldrons were discovered in the region. We visit an oak forest reserve on the Vorskla River, which dates back to the 17th century. This nature preserve is significant for it is an example of how forests, rivers, and other natural landscape features along the Line were designated as protected nature preserves by the state since, often, if not always, these natural resources were crucial to the maintenance and integrity of the Line. On to Belgorod and the surrounding settlements of Korocha, Yablonov, Kupino, Atemar, Nezhegol’, and Grayvoron – the last stop before we proceed across the border to Ukraine. In Belgorod the participants held a Press Conference, touching on the significance and importance of linking the unique local “vertical” histories of each settlement along the Line into an overarching, “horizontal” history.

#6

Here in Ukraine we visit Akhtyrka – the most western point on the Line – and touch on the Cossack legends, peasant folklore and handcrafts, the land that influenced Gogol’s great works, and natural history. We visit what is believed to have been the location of the Scythian city of Gelonus, with it ramparts still intact. We proceed to Dykanka and visit the 18th century Holy Trinity Church. The multilayered history around Poltava is discussed, meaning, it being the site of the famous victory over the Swedes in 1709; where much blood was shed during the Civil War; and, especially, where heavy casualties were taken during the Great Patriotic War. At Kharkov we visit the former fortification of the Izyum Line and the site of the famous battle where Monomakh defeated the Polovtsians in 1111. After that defeat, the Polovtsians migrated to the Middle Volga region (Povolzh’e). However, the Polovtsians left their mark on the region in the form of the famous stone kurgans dotted across the land. From here we visit the amazing Svyatogorsk Monastery on the Donetsk.

#7

We receive a historiographical lesson on the history of the Line in the Valuiki region, south of Belgorod. The fortress here was the southernmost point on the Line. We see more remnants of Scythian settlements, including mysterious drawings known as petroglyphs. We visit the settlements of Usman and Rostoshi on the Tokai River, the latter of which, although a small village, is famous for being the home of numerous famous Russian scholars, artists, and thinkers. The Usman Forest, Voronezh Reserve, and the Khopyor Reserve (where we are treated to a boat ride in order to appreciate its natural, pristine beauty) are visited, as well as the famous Russian Royal family estate of Ramon. In this presentation we learn how the Line was a trajectory for the expansion of the Muskovy State, as well as a barricade for protection and migration beyond to the “wild fields”.

#8

This episode opens up with a continuation of the visit to the Khopyor Reserve. Notwithstanding the Line’s role in serving as a barrier against migration from within to beyond its border, it still nevertheless happened, as the “wild fields” seemed to promise freedom. As a result of these tensions, Gurkin touches on the famed Bulavin Cossack Rebellion 1707-1709. We make our way to the Samara Mountains and visit the fascinating town of Borisoglebsk, which produced a number of famous Russians, of which two famous artists are interviewed. This was also the site of the infamous Antonov Rebellion, which shared some similarities with the Bulavin uprising. The salient theme of the significance of “local history” emerges again, when we understand that these local places “made” Russia. From here we make our way to the Saratov region, with the Volga River the end goal. In Balashov we learn some interesting discoveries regarding the Slav people: there seems to be a lacuna regarding historical information about the space between the Dneiper, the Don, and the Volga Rivers – meaning, there are neither archaeological nor publication references to any settlements. However, since the 1970s there have been a number of discoveries, especially regarding the Imen’kovskii people, which appear to have survived Mongol incursions.

#9

Here we are arriving at Penza and its surroundings. We visit the estate of the illustrious Ustinov family, Bekovo. In Penza itself, we are treated to an in depth history of the fortress, especially visiting the “Tower” of Mokshan, where we come to appreciate all that went into the variety of jobs and “readiness” mechanisms that were in place. Here we are also treated to the brief biographies of the many famous Russians that hailed from this region including Lermontov.

#10

We arrive at the Volga and the famous Zhiguli Mountains and Reserve. This place has a special magic to it, inspiring artists and writers down through the ages. For example, we learn about the amazing scholar, Dmitri Sadovnikov, who documented many aspects of the peasant way of life in the Povolzh’e, including the long process of making Quicklime Russian defensive lineLook the limestone in the region. Such an activity is one of a number of diverse activities that the peasants participated in in order to supplement their livelihoods. We are also treated to a visit to one of the many mysterious caves in the area.

#11

The Zhiguli Mountains are the memory keepers of the Razin and Pugachev uprisings, with the commanding height of the Strelnaya Mountain being one of the main observation points. In Simbirsk (Ulyanovsk) proper, we are treated to archaeological evidence of Imen’kovskii settlements, who, it is believed, were displaced from this region by the Tatari in the 7th century. We tour Ulyanovsk, following the route of several of its main streets and boulevards which are modern traces of the original outlines of the Simbirsk Fortress. An important and poignant sign to close out the series is the observation that, as the Line declined and eventually disappeared, the tradition of the “service” ethic that accompanied it gave way to one that focused on the local place. Again, numerous famous Russians hailed from Simbirsk, including Karamzin, Yazikov, Goncharov, Samarin, Kerensky, and Lenin. Before the revolution, Simbirsk could boast over 30 churches. Imagine the aural delights on any given day when the bells of each belltower were chiming!

Appendix:

And finally, this is a charming video which documents a meeting with locals in the Belgorod region, discussing history, the way of life, and folksongs.

*****

This amazing series is a testament to the dedication of many professionals, especially Vladimir and Nina Gurkin. Their vision for and dedication to the history of the Middle Volga Region, the Povolzh’e, is their legacy. Scholars of Russian History in general, as well as of the landscape history and local (and provincial) history methodologies will benefit from watching the Series. Scholars who specialize in various provinces will benefit from watching the Series for comparative purposes. But above all, it is a multifaceted approach to understanding the history of the amazing Russian Defensive Line.

………………..

Из дневника экспедиции

Форпосты отечества

(Из дневника экспедиции по форпостам Отечества)

По маршруту знаменитой русской оборонительной линии:

Ландшафтно-историческая одиссея

Дань уважения творчеству и научному наследию историка Владимира Гуркина

Салли Стоксдейл, доктор философии

Авторское право © 2024

В 1990-х годах один из крупнейших ульяновских историков, профессор кафедры истории и культуры Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Владимир Гуркин вместе с рядом других историков, археологов, палеонтологов, биологов, геологов и журналистов отправился в грандиозную ландшафтно-навигационную экспедицию, в ходе которой проследил маршрут и историю знаменитой Белгород-Симбирской засечной черты — оборонительной линии Российского государства. Линия была построена вXVII веке для защиты растущего Московского государства от частых набегов кочевых племен с юга. Эти набеги совершались на славянские земли с целью захвата пленных, которых затем отправляли на Крымский полуостров для продажи на рынке рабов.Протянувшись примерно на 2 300 километров от Ахтырки, расположенной на территории современного востока Украины, до крепости Симбирск на Волге (ныне Ульяновск), Линия представляла собой огромную деревянную стену, препываемую стратегически расположенными крепостями и башнями. Линия также состояла из разнообразных природных ландшафтов, которые служили оборонительными баррикадами: там, где были поля, оборонительные баррикады включали валы и рвы, глубина последних достигала 3 метров. Густые лесные массивы служили заграждениями, в то время как реки, озера, болота и овраги также были включены в схему природных барьеров.

По мере строительства и расширения Линии вдоль ее контура возникали поселения, многие из которых становились оживлёнными городами, известными нам сегодня, такими как Ульяновск, Тамбов, Пенза, Воронеж, Белгород и другие. Население этих поселений состояло из постоянных гарнизонов, плотников, лучников, купцов и служилых людей всех слоев общества – и их семей. Поскольку строения были деревянными, а с течением времени Московия расширилась за пределы южной границы, установленной засечной чертой, оборонительная линия пришла в упадок и в конце концов исчезла. Сегодня от неё не осталось ничего, кроме природных и искусственно созданных ландшафтных особенностей, которые являются свидетельством великого достижения мастеров прошлого.

Владимир Гуркин задокументировал эту экспедицию в фильме, состоящем из 11 серий, под названием «Форпосты отечества». Каждый эпизод посвящен отдельному поселению и/или значимой достопримечательности вдоль линии, и исследует их историческое значение и культурное наследие. Сериал не только исследует остатки укреплений, но и углубляется в историю каждого места, изучая влияние Линии на развитие каждого населенного пункта, а также его вклад в российскую историю и его влияние на российское государство. В этой связи герменевтика исторического процесса является одной из тем серии. Гуркин берет интервью на самые разные темы у местных ученых, а также у простых местных жителей, которые дают свою интерпретацию значимости региона. Он также затрагивает выдающихся деятелей, выходцев из этих мест и внесших свой вклад в российскую историю. Таким образом, экспедиция наглядно демонстрирует непреходящее влияние Белгородско-Симбирской засечной черты на регионы и их самоидентичность.

Важные факты

Руководитель: Владимир Гуркин, д.и.н., профессор кафедры истории и культуры Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ)

Спонсоры: Ульяновский педагогический университет и Ульяновский автомобильный завод, предоставивший новые автомобили «УАЗ» для испытания в походных условиях.

Продолжительность экспедиции: 40 дней, с мая по июнь 1996 года.

Круговая траектория маршрута: Ульяновск – Саранск – Тамбов – Мичуринск – Липецк – Воронеж – Белгород – Ахтырка (Сумская область) – Полтава – Изюм – Валуйки – Борисоглебск – Пенза – Жигулевский заповедник – Ульяновск.

Участники: историки, географы, экологи, экономисты, социологи, палеонтологи, директора музеев, антропологи, журналисты. Особенно важен вклад журналистки Нины Гуркины в создание документального фильма.

Методология: Исследователи использовали различные способы передвижения, в том числе дельтапланы, чтобы наблюдать и фиксировать на пленку особенности ландшафта. Как историки, мы знаем, что и материальная история, и история ландшафта – отличные хранители памяти. Таким образом, ландшафтные объекты вдоль маршрута «Линии» – это одновременно и первоисточники, и шрамы на земле, а в некоторых случаях и священные места.

Музыка: На протяжении всех серий разнообразная музыка, как популярная, так и менее известная, сопровождает рассматриваемые темы. Действительно, прекрасная, по-настоящему русская фоновая музыка является нитью, проходящей через всю серию.

Цель экспедиции

– Экспедиция не была каким-то случайным путевым журналом. Это была всеохватывающая экспедиция: то есть историческая, антропологическая, палеонтологическая, археологическая, экологическая, социальная, просопографическая, теологическая, топографическая, географическая одиссея. «Мы не были ни богатыми, ни сумасшедшими, чтобы отправиться в такую экспедицию, но мы были работающими учеными, проводящими полевые работы!» (Гуркин)

– Установление связей с профессионалами и экспертами в университетах и музеях на местах по всей этой географической полосе; главная задача – объединить усилия, чтобы восстановить и реконструировать интегрированную историю «сверху вниз» и «снизу вверх» – «создать педагогическую программу для наших школ».

– Привлечение внимание к местной, региональной, краеведческой истории. В 1990-е годы в российских регионах наблюдается возрождение интереса к краеведению, вызванное новым вниманием к региональной идентичности и ее роли в истории России.

– 1990-е годы были временем как неопределенности, так и оптимизма в отношении открывающихся возможностей. Одной из таких возможностей стало то, что в первой части путешествия экспедицию сопровождали около 30 студентов-инвалидов из Гуманитарного центра реабилитации инвалидов Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. По словам одного из участников: «Мы демонстрируем, что мы здесь, и для нас это способ связи с обществом».

Значение документального фильма

– Мы не только получаем представление об удивительном логистическом и историческом подвиге Оборонительной линии, но и узнаём о большом социальном, культурном и географическом разнообразии на ее пути.

– Мы получаем визуальное и современное (1990-е годы) представление о самобытности каждого места, что опровергает миф о том, что различные сельские регионы России неотличимы друг от друга и даже лишены культуры. С каждой остановкой мы понимаем роль и значение каждого места в истории России.

– Упоминаются важные фигуры различных периодов российской истории, подчеркиваются их достижения и значимость как для местной, так и для национальной истории. Как объясняет Гуркин, «провинции внесли свой вклад в культуру России».

– Фильм будет интересен исследователям метода ландшафтной истории, истории России, российской региональной/провинциальной истории, истории российской колонизации и экспансии, а также аэрофотосъемки. Кроме того, фильм представляет собой важный обзор исторического материала для специалистов по истории других российских губерний, к которому можно обратиться в сравнительных целях.

Синопсис серии

#1А

Выезд из Ульяновска; едем в Мордовию через села Юшанское и Монастырское. Мы посещаем Юшанскую крепость, важный город оборонительной линии Карсун Ульяновской области и важнейшую городскую крепость Сурск, о которой ходит много легенд.

#1B

Это сравнительно короткое видео (8 минут), в котором рассказывается о дельтапланеризме как об одном из методов исследования местности в экспедиции.

#3A (aka 2-3)

Мы посещаем мордовские села и города Монастырское, Атемар, Усыскино (где находится памятник космонавтам знаменитой стратосферной экспедиции 1934 года), Наровчат и Нижний Ломов. Мы испытываем на себе старинный мордовский способ купания: в печке. Мы увидим знаменитую Саранскую линию, которая защищала от набегов кубанских казаков. Посетим археологическое место битвы между Тамерланом и Тохтамышем, а также Пещерный монастырь, построенный в XVIII веке. Гуркин затрагивает множество легенд и волшебных историй, связанных с этим краем.

#3B (aka 2-3)

https://www.youtube.com/watch?v=D0vcGEA2zOU

В этом эпизоде мы посещаем Тамбов, где нашим гидом выступает известный в то время историк Евгений Морозов. «Кто не был в Тамбове, тот не был в России!» Он рассказывает, что 360 лет назад была построена крепость Тамбов. Она пережила не менее 86 штурмов. Морозов дает интересный исторический очерк о прекрасном Спасо-Преображенском соборе, который был построен в 1694 году. Рассказывается о знаменитом поэте и государственном деятеле Гаврииле Романовиче Державине, который был тамбовским губернатором всего 2 года, но много сделал для края в плане больниц, школ, культурных площадей. Далее мы посетим Мичуринск (бывший Козлов, но переименованный в честь известного советского ученого Ивана Мичурина) – место, где в 1635 году началось строительство Линии. Ведь именно здесь татарские набеги были наиболее опасны. Здесь мы видим Свято-Боголюбский собор, который является уменьшенной копией храма Христа Спасителя в Москве. Тем не менее, он вмещает 5 000 человек! И, как это делается во многих эпизодах сериала, мы видим сохранившийся купеческий район, где квинтэссенция архитектуры сохранилась до сих пор. Далее в Липецк, который, как и Воронеж, был выбран Петром I из-за его сосновых лесов и железоделательных заводов для участия в строительстве военного флота России.

#4

Эта серия посвящена Воронежской области, в ней рассказывается о самом городе Воронеже как о крупном месте судостроения и верфей, насчитывающем несколько веков. Ведь окрестности и по сей день богаты густыми дубовыми лесами. Здесь же участники провели пресс-конференцию, в ходе которой были сделаны пояснения к российской «горизонтальной» истории. Мы посещаем археологические раскопки на территории верфей, а также деревню Костёнки, известную тем, что здесь были обнаружены кости древних людей, которые вероятно принадлежали африканской расе. Во время посещения города Елец мы обнаруживаем много сходства между этим городом и Симбирском. И мы узнаем, какие в этой местности есть легенды о мифологических существах. Мы пересекаем Дон по одному из многочисленных понтонных мостов на реке. Особое внимание в серии уделяется русалкам, персонажам русского фольклора, ведь именно в этой части Дона на протяжении веков ходило особенно много легенд о встречах с ними. В районе Коротояка мы узнаем о существовавшей там крепости, о том, как здесь закончилось восстание Разина, посетим знаменитую долину реки Тихая Сосна, где сохранился загадочный каменный лабиринт возрастом 5,000 лет, а также следы древнего племени аланов, которых некоторые относят к протоиранским поселениям. Наконец, мы посетим две знаменитые церкви, построенные в пещерах.

#5

По пути в Белгородскую область мы посетим поселок Острогожск и познакомимся с его крепостью, гарнизон которой составляли черкасы. Здесь находится очаровательный музей, посвященный передвижникам. Гуркин также рассказывает о необычайно большом количестве знаменитых людей, которые называли этот край своим домом. Интересно, что в этом регионе были обнаружены скифские котлы. Мы посетим заповедник дубовых лесов на реке Ворскла, который был создан еще в XVII веке. Этот заповедник знаменателен тем, что является примером того, как леса, реки и другие природные ландшафты вдоль Линии были выделены государством в качестве заповедников, поскольку часто, если не всегда, эти природные ресурсы были крайне важны для поддержания и целостности Линии. Далее – Белгород и близлежащие населенные пункты Короча, Яблонов, Купино, Атемар, Нежеголь и Грайворон – последняя остановка перед пересечением границы с Украиной. В Белгороде участники провели пресс-конференцию, на которой говорили о значимости и важности соединения уникальных локальных (вертикальных) историй каждого поселения вдоль Линии в общую, «горизонтальную» историю.

#6

В Украине мы посетим Ахтырку – самую западную точку Линии – и затронем казачьи легенды, крестьянский фольклор, ремесла и историю природы этого края, а также побываем в Диканьке, земле, служившей источником вдохновения для Гоголя. Мы посетим место, где, как считается, находился скифский город Гелонус, валы которого сохранились до наших дней. В Диканьке мы посетим церковь Святой ТроицыXVIII века. Мы поговорим о многослойной истории Полтавы: это и место знаменитой победы над шведами в 1709 году, и место, где пролилось много крови во время Гражданской и, особенно, Великой Отечественной войн. В Харькове мы посетим бывшее укрепление Изюмской линии и место знаменитой битвы, в которой Мономах разбил половцев в 1111 году. После этого поражения половцы переселились в Поволжье. Однако половцы оставили свой след в этом регионе в виде знаменитых каменных курганов, разбросанных по всей земле. Отсюда мы посетим удивительный Святогорский монастырь на Донце.

#7

Историографический урок по истории Линии мы получаем в Валуйках, к югу от Белгорода. Крепость здесь была самой южной точкой Линии. Мы увидим еще больше остатков скифских поселений, в том числе загадочные рисунки, известные как петроглифы. На реке Токай мы посещаем поселки Усмань и Ростоши, последний из которых, хотя и является небольшим селом, известен тем, что в нем жили многие известные русские ученые, художники и мыслители. Мы посетим Усманский лес, Воронежский заповедник, Хопёрский заповедник (где нам предложат прокатиться на лодке, чтобы оценить его природную и первозданную красоту), а также знаменитый дворец Ольденбургских, принадлежащих царских семье. В этой серии презентации мы узнаем, как Линия одновременно была траекторией расширения Московии, а также ее защитой и барьером, препятствующим свободе миграции за ее пределы.

#8

Этот выпуск открывается продолжением посещения Хоперского заповедника. Несмотря на то, что Линия служила барьером против миграции из России за границу люди всё равно покидали пределы России, пересекая Засечную черту, поскольку «дикие поля», казалось, обещали свободу. Гуркин рассказывает о знаменитом Булавинском казачьем восстании 1707-1709 годов, которое стало результатом этих напряженных отношений. Мы отправляемся в Самарские горы и посещаем удивительный город Борисоглебск, в котором родился целый ряд знаменитых людей, в том числе два известных художника. Здесь же произошло печально известное восстание Антонова, имевшее некоторые общие черты с восстанием Булавина. Тема значимости «местной истории» возникает вновь, когда мы понимаем, что именно эти места «сделали» Россию. Отсюда мы отправляемся в Саратовскую область, конечная цель – река Волга. В Балашове мы узнаем несколько интересных открытий, касающихся славянского народа: кажется, что в исторической информации о пространстве между реками Днепр, Дон и Волга существует лакуна – то есть нет ни археологических, ни издательских упоминаний о каких-либо поселениях. Однако с 1970-х годов был сделан ряд открытий, особенно в отношении именьковцев, которые, судя по всему, пережили монгольские набеги.

#9

Вот мы и прибыли в Пензу и ее окрестности. Мы посещаем усадьбу знаменитой семьи Устиновых, Беково. В самой Пензе нас знакомят с историей крепости, особенно одной из сторожевых башен, где мы можем оценить все, что было сделано для обеспечения различных рабочих мест и механизмов передачи сигнала тревоги. Здесь же мы знакомимся с краткими биографиями многих знаменитых людей родом из этих мест, включая Лермонтова.

#10

Мы приезжаем на Волгу и в знаменитые Жигулевские горы и заповедник. Это место обладает особой магией, вдохновляя художников и писателей на протяжении многих веков. Например, мы узнаем об удивительном ученом Дмитрии Садовникове, который задокументировал многие аспекты крестьянского образа жизни в Поволжье, включая длительный процесс изготовления негашеной извести из известняка, добываемого в регионе. Это лишь одно из целого ряда разнообразных занятий, которыми занимались крестьяне, чтобы пополнить свои средства к существованию. Мы также посещаем одну из многочисленных таинственных пещер в этом районе.

#11

Жигулевские горы – хранители памяти о восстаниях Разина и Пугачева. Одним из главных и самых высоких наблюдательных пунктов в этом месте является Стрельная гора. В самом Симбирске (Ульяновске) мы увидим археологические свидетельства Именьковских поселений, которые, как считается, были вытеснены из этого региона татарами вVII веке. Мы осматриваем Ульяновск, следуя по маршруту нескольких его главных улиц и бульваров, которые являются современными следами первоначальных очертаний Симбирской крепости. Важным и острым моментом, завершающим серию, является наблюдение о том, что по мере того, как Линия приходила в упадок и в конце концов исчезла, традиция «служилой» этики, которая ей сопутствовала, уступила место традиции, ориентированной на местность. Опять же, из Симбирска происходило множество известных русских людей, в том числе Карамзин, Языков, Гончаров, Самарин, Керенский и Ленин. До революции Симбирск мог похвастаться более чем 30 церквями. Представьте себе, какое наслаждение доставлял звон колоколов на каждой колокольне круглый год!

Приложение:

И, наконец, очаровательное видео, в котором запечатлена встреча с местными жителями Белгородской области, обсуждение истории, быта и народных песен.

*****

Эта удивительная серия – свидетельство самоотверженности многих профессионалов, особенно Владимира и Нины Гуркиных. Их видение и преданность истории Среднего Поволжья, Поволжья – это их наследие. Сериал будет полезен любителям истории России в целом, а также методологии ландшафтной истории и местной (и провинциальной) истории. Ученым, специализирующимся на различных губерниях, будет полезно посмотреть сериал в сравнительных целях. Но прежде всего, это многогранный подход к пониманию истории удивительной русской оборонительной линии.